Elektronische Musik hat in Deutschland eine lange Tradition und ist für viele Menschen ein wichtiges Kulturgut. Jedoch werden Orte, die das Herzstück dieser Kultur bilden, nicht ausreichend von der Politik geschützt. Gentrifizierung vertreibt Clubs bereits seit Jahren aus den Städten. Die Coronakrise und die damit einhergehende monatelange Schließung der Veranstaltungsorte bringt weitere Schwierigkeiten für eine ohnehin schon vorbelastete Branche mit sich. Die Clubkultur ist in Gefahr. Der von Kulturschaffenden geforderte Schutz wichtiger denn je.

»Das Geld wird im Club verdient.«

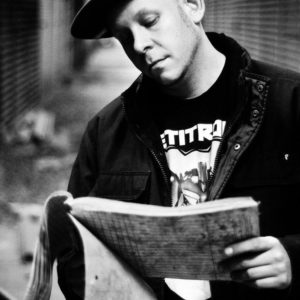

Künstler, Sounddesigner und Komponist ›Yunis‹ lebt von der sonst sehr aktiven Kulturszene in Berlin. Seine Haupteinnahmequelle ist – wie bei vielen anderen Künstler*innen – das Auftreten in Clubs. »Ich hätte nie gedacht, dass es so extreme Ausfälle gibt und einfach gar nix mehr geht«, sagt Yunis. Er atmet tief aus. Die Luft kondensiert und bildet weißen Nebel vor seinem Gesicht. Normalerweise sitzt Yunis am frühen Abend im warmen Studio und nicht in einem Park. Nicht nur die Clubs sind zu. Seit Monaten ist das gemeinschaftlich genutzte Studio auch zu. Das reine Veröffentlichen von neuer Musik hält heutzutage keinen Künstler mehr über Wasser. Yunis erklärt: »Selbst große Labels bringen kaum Geld in die Tasche. Das ist alles nur Marketing. Das Geld wird im Club verdient. Die Leute kommen und zahlen um deine Musik live zu hören.« Clubs sind für Künstler*innen, Kulturschaffende und die Szene ein essentieller Bestandteil des Lebens und des Berufs.

»45% der Jugendlichen im Alter von 20 bis 25 Jahren, feiern mehrmals im Monat in Clubs.«

Doch bereits seit Jahren kämpfen Clubs ums Überleben. Mieten in urbanen Bereichen steigen kontinuierlich an. Heranrückende Bauvorhaben und Investoren bedrohen eine ganze Subkultur. Auch für den angehenden DJ ›Olle Hansa‹ bedeutet das Nachtleben nicht nur abschalten, tanzen und trinken. Neben seinem Studium gestaltet er die Szene im Kölner Raum aktiv mit, sammelt Vinyls und legt gelegentlich auf. Veranstaltungen bieten ihm dabei eine Plattform für den Austausch unter Gleichgesinnten. Hier kann er Inspiration für seine eigene Musik mitnehmen. Viel Zeit und Geld fließen in das Hobby. Die Hoffnung dahinter ist, selbst einmal große Clubs bespielen zu dürfen. Es ist seine Leidenschaft.

Menschen wie Olle Hansa, DJs, Produzent*innen, Sammler*innen, Raver und Veranstalter*innen gibt es viele. Laut der Verbrauchs- und Medienanalyse (VuMA) Touchpoints aus dem Jahr 2019 sind es rund 45 Prozent der Jugendlichen im Alter von 20 bis 25 Jahren, die mehrmals im Monat in Clubs feiern gehen. Unter ihnen sind einige, die sich auch ehrenamtlich an der kulturellen Gestaltung der Heimatstadt beteiligen. Trotz sterbender Clubs ist die Auswahl immer noch divers. »Vor allem in Deutschland schätze ich es sehr, dass geeignete Freiräume, wie alte Bunker und verlassene Fabriken, für Clubs genutzt werden. Es kommt den Raves und ihrem postindustriellen Szenario in England sehr nah«, sagt Olle Hansa.

Fast zwölf Monate steht die Branche nun komplett still. Eine lange Zeit. Die Pandemie, ausgelöst durch den Virus COVID-19, bringt das dünne Eis endgültig zum Brechen. Laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) aus dem Herbst 2020 stehen bereits 94 Prozent der teilnehmenden Clubbetreiber kurz vor der Pleite.

»94% der Clubbetreiber stehen kurz vor der Pleite.«

Clubbetreiber und Kulturschaffende fragen sich zunehmend, ob ihre Arbeit und die sich gebildete Szene und Kultur nicht besser geschützt werden sollten. Sind andere Berufe wirklich relevanter für die Gesellschaft?

Die Entstehung der deutschen Clubkultur

Die Clubkultur hat eine lange Tradition, die mehr als nur Feiern bedeutet. Für Jugendliche aus aller Welt bot sie seit Anbeginn nicht nur ein Ventil für den mentalen Ausgleich, sondern auch eine Form des politischen Ausdrucks. Neben Städten wie Detroit, Manchester, London und Chicago waren es vor allem die Freiräume in Berlin nach dem Mauerfall, die zu einer blühenden Clubkultur in Deutschland beitrugen. Große Städte wie Frankfurt und Köln folgten.

Junge Menschen, die sich eine neue Welt wünschten und gegen alte Normen und Wertvorstellungen rebellierten, fanden hier ihre neue Heimat.

Damals wurden die Musik und die Szene, die sich um das Genre Techno bildeten, als politisches Werkzeug genutzt. Junge Menschen, die sich eine neue Welt wünschten und gegen alte Normen und Wertvorstellungen rebellierten, fanden hier ihre neue Heimat. Die ersten großen deutschen Raves, wie zum Beispiel die Love Parade im Juli 1989 in Berlin, wurden als Demonstration unter dem Motto »Friede, Freude, Eierkuchen« initiiert. Friede stand dabei für die Abrüstung auf allen Ebenen, besonders der zwischenmenschlichen Ebene, Freude durch Tanz und Musik als Mittel der Verständigung und des Beisammenseins und Eierkuchen für eine gerechte Nahrungsmittelverteilung.

Die ›Clubcommission‹, eine Initiative, die sich seit Jahren für den Erhalt und Schutz der Clubkultur in Berlin einsetzt, beschreibt Clubkultur als »ein Phänomen, bei dem sich Menschen im Rahmen von Veranstaltungen an geschützten Orten zum Tanzen, Musik produzieren, präsentieren und rezipieren und zum sozialen Austausch treffen. Die Clubkultur ist ein eigenständiger Teilbereich der Kulturwirtschaft.« Diese Beschreibung definiert den eher schwer zu fassenden Begriff Clubkultur und die Auswirkungen für die Gesellschaft treffend.

Künstler und ihre Kunst im Lockdown

Yunis Einnahmen beschränken sich derzeit auf Verträge für die musikalische Untermalung von Werbespots und auf die Einnahmen durch Streamingdienstleister wie Spotify. Doch diese ansonsten relativ sicheren Einnahmequellen schwinden ebenfalls. Auch Werbeagenturen dürfen sich nicht mehr in großen Produktionsteams in Präsenz treffen und müssen derzeit Kosten einsparen. »Die neuen Werbefilme sind meist alle animiert und mit sehr günstigen Jingles von Music Licensing Webpages untermalt.« Auch die Einnahmen über Spotify sind um etwa 75 Prozent eingebrochen. »Durch den Lockdown haben die Leute wieder vermehrt die alten Kamellen gehört. Dadurch brechen die Klickzahlen der Musikstücke, die eigentlich für den Club gedacht sind, ein.« Yunis geht es als Hörer nicht anders: »Je länger der Lockdown ist, desto weniger Musik für den Dancefloor habe ich gehört. Warum auch, wenn eh alles geschlossen ist?«

»Je länger der Lockdown ist, desto weniger Musik für den Dancefloor habe ich gehört.«

Auf der einen Seite brechen nahezu sämtliche Einnahmequellen der Künstler*innen weg. Auf der anderen Seite versagen die geplanten Hilfen des Staates, erzählt Yunis. Die ausgegebenen Summen waren deutlich zu gering, denn die Berechnungsgrundlagen waren die Einnahmen zu einem festgelegten Zeitpunkt im Jahr davor. »Hast du in dem bestimmten Monat des Jahres 2019 weniger verdient, dann zahlt der Staat für den Monat im Jahr 2020 auch weniger. Für mich ergibt das keinen Sinn, weil meine Einnahmen nicht jeden Monat gleich sind.« Hinzu kommt, dass sich viele Auszahlungen verzögern, da der Staat durch die momentane Ausnahmesituation auch vor neuen Herausforderungen steht.

Im Zuge dessen musste Yunis seiner Berufung zeitweise den Rücken kehren und sich schweren Herzens anderweitig nach Jobs umschauen, die ihn und seine Familie über Wasser halten.

Erst im Club können Künstler*innen ihre Musik aktiv testen und feststellen, wie die Menschenmengen auf ihre Kunst reagieren.

Auch das kreative Schaffen der Künstler*innen leidet unter dem Lockdown. Kreativer Output erfordert inspirativen Input. Die Szenerie im Club beschreibt Yunis als einzigartigen Vibe, also eine besondere Stimmung, die ihn inspiriert. Erst im Club können Künstler*innen ihre Musik aktiv testen und feststellen, wie die Menschenmengen auf ihre Kunst reagieren. »Wenn ich im Club war und am nächsten Morgen nach Hause kam, war ich natürlich super müde. Und trotzdem hatte ich noch Bock mich an meine Musik zu setzen. Dass, was ich am Abend erlebt habe, verarbeite ich auch ein Stück weit mit meiner Musik«, sagt Yunis.

Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland beschäftigt rund 1,7 Millionen Erwerbstätige.

Es sind nicht nur die Künstler*innen, sondern auch ihr Team, die unter der momentanen Lage leiden. Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland beschäftigt laut einem Monitoringbericht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) rund 1,7 Millionen Erwerbstätige und hat noch weitaus mehr ehrenamtlich Engagierte. Die Branche der Kulturschaffenden ist breit gefächert. Promoter formen das Programm, buchen DJs und sorgen für abwechslungsreiche Shows. Clubbesitzer stellen und pflegen die Örtlichkeiten. Die Lichter im Club funktionieren nicht ohne einen Video Jockey, kurz VJ. Die Gastronomie versorgt die Gäste mit Getränken und Essen. Fotograf*innen spezialisieren sich auf Künstlerbegleitung und ganze Marketingteams unterstützen Künstler*innen und Promoter*innen bei der Ausarbeitung von spannenden Konzepten

Ist Kultur systemrelevant?

»Dieses Ranking spaltet in gewisser Weise die Gesellschaft.«

Die Coronakrise hat eine große Debatte ausgelöst um die Frage, welche Berufe systemrelevant sind. Als systemrelevant eingestuft werden etwa Pflegeberufe. Künstlerische Berufe ziehen in dieser Kategorisierung allerdings den Kürzeren. Das finden Expert*innen problematisch: »Dieses Ranking spaltet in gewisser Weise die Gesellschaft«, so Professorin Dr. Beate Flath von der Uni Paderborn. Auch im Bereich der Soziologie ist man sich einig, dass allein die Rettung der Wirtschaft keine optimale Krisenbewältigung ist. Dr. Frank Hillebrandt, Professor für Soziologie an der Uni Hagen, sagt: »Das Problem zwischen Kulturbranche und Politik ist, dass die Regierung sehr stark von einem neoliberalen Virus infiziert ist. Als erstes wird immer an die Wirtschaft gedacht.«

»Die Regierung ist sehr stark von einem neoliberalen Virus infiziert. Als erstes wird immer an die Wirtschaft gedacht.«

Aber auch für die Wirtschaft spielt Kultur eine wichtige Rolle, zumindest auf Kommunalebene. Die erhobenen Zahlen einer Studie zum Thema Clubkultur der Clubcommission machen dies am Beispiel Berlins deutlich. In der Hauptstadt wurden 2017 allein 168 Millionen Euro durch die Kulturschaffenden erwirtschaftet. Auch andere Branchen haben davon profitiert: Allein die Stadt Berlin erwirtschaftete im selben Jahr 1,48 Milliarden Euro Umsatz durch die sogenannten Clubtouristen. Mehr als ein Drittel der befragten Berlin-Besucher*innen kommen laut Clubcommission wegen der Clubkultur. Profitiert haben dabei vor allem Gewerbe wie Nahverkehr, Gastronomie und die Hotelbranche. Im Jahr 2018 zählte das Statistische Bundesamt 4.393 Bars und Clubs deutschlandweit. Wirtschaftliche Relevanz kann demnach nicht ausgeschlossen werden.

Mehr als ein Drittel der befragten Berlin-Besucher*innen kommen laut Clubcommission wegen der Clubkultur.

Doch bereits seit Jahren werden die Clubs durch gewinnbringende Bauvorhaben systematisch aus ihrem lokalen Milieu verdrängt. So müssen Clubs für Büros, Einkaufszentren und Wohnungen weichen. Vor allem die finanziellen Engpässe während der Coronakrise treiben den Prozess der Gentrifizierung, auch Yuppisierung genannt, voran und Clubbesitzer*innen sehen sich gezwungen zu verkaufen. »Die Lobby anderer Branchen ist oft stärker und wird von der Politik eher gehört«, erklärt Dr. Flath. »Das treibt den Prozess der Gentrifizierung weiterhin an.« Der Kölner Club ›Heinz Gaul‹ wurde vor kurzem abgerissen, der legendäre ›Tresor‹ in Berlin wurde 2005 in Büros verwandelt und auch die Berliner ›Griessmühle‹ wurde 2020 abgerissen.

Clubs übernehmen […] soziale Funktionen und sie können Kieze beleben.

Damit die Politik Clubs schützen kann, müssten sie genau wie andere Veranstaltungsorte als Kulturstätten anerkannt werden. Viele Theater- und Opernhäuser dürfen zum Beispiel in staatlich finanzierten Gebäuden ihr Programm spielen und sind der Gentrifizierung nicht hilflos ausgeliefert. Das Abgeordnetenhaus in Berlin, vertreten durch SPD, Linke und Grüne, hat bereits einen entsprechenden Antrag an die Stadt gestellt. Darin heißt es: »Die Clubkultur ist vor allem eine kulturelle Bereicherung Berlins, sie schafft aber auch (geschützte) Freiräume für viele Bevölkerungsgruppen und ist ein Wirtschaftsfaktor innerhalb der Kreativwirtschaft Berlins. Clubs übernehmen, richtig in die Stadt integriert, soziale Funktionen und sie können Kieze beleben.«

Trotz kritischer Lage blieb der Erfolg des Antrags bisher aus. Die Bearbeitung solcher Anträge dauert oft sehr lange und nicht selten werden sie abgelehnt. Die Bedrohung durch Investor*innen, die schwächelnde Clubs aufkaufen wollen, wird demnach weiterwachsen.

Kultur ist für den Menschen, nicht für die Wirtschaft

»Wir brauchen Kultur, um uns selbst zu gestalten.«

Kultur ist wichtig, damit die Gesellschaft weiterhin funktioniert, sagen Expert*innen. Gerade im Lockdown konsumieren Menschen weiterhin Kultur in Form von Filmen, Musik und Büchern. »Wie wichtig Kunst und Kultur für die Wirtschaft ist, ist gar nicht mal so relevant,« erklärt Dr. Flath. Viel wichtiger sei die Frage: »Wie wichtig ist Kultur für den Menschen? Wenn zum Beispiel die Pflegekraft nach einer 12-Stunden-Schicht auf der Intensivstation nach Hause kommt und Musik hören möchte?« Kulturgüter machen diese Zeit für viele Menschen überhaupt erträglich. »Die Wirtschaft funktioniert nur, wenn die Menschen funktionieren und die Menschen funktionieren nur, wenn es genügend Abwechslung zum alltäglichen Arbeitsalltag gibt«, sagt Dr. Hillebrandt. »Wir brauchen Kultur, um uns selbst zu gestalten. Ohne Kultur geht das alles nicht«, erklärt er. »Sonst stumpfen die Menschen emotional ab.«

Kulturgüter machen diese Zeit für viele Menschen überhaupt erträglich.

Doch der reine Konsum von Musik und Filmen hilft nur zeitweise. Sie sind momentan nur ein kleiner Trost. »Was den Menschen am meisten fehlt, ist das gemeinsame Erleben,« so Dr. Flath. Wir spielen Online, wir arbeiten Online, wir sehen unsere Kolleg*innen, Mitschüler*innen und Kommilitonen nur noch in Form von abstrakten Avataren oder durch eine Webcam. »Gerade in einer stark digitalisierten Welt fehlt die physische und emotionale Nähe mehr denn je«, sagt Dr. Flath.

»Was den Menschen am meisten fehlt, ist das gemeinsame Erleben.«

Zufluchtsort: Rave

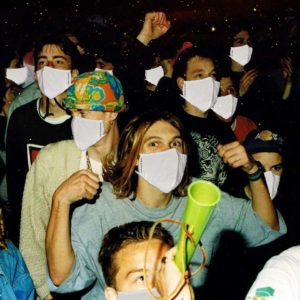

Durch die Sehnsucht nach emotionaler Nähe kommen junge Menschen trotzt Corona unter freiem Himmel zusammen, um zu feiern.

Auch Olle Hansa hat versucht, möglichst lange auf Kontakte zu verzichten und sich auf sein Studium zu konzentrieren. Nach einiger Zeit merkte er, dass das Rumsitzen in einem 12 Quadratmeter großen Zimmer mitten in der Stadt sein Gemütszustand zunehmend verschlechterte. Vor allem ärgerte ihn, dass der Besuch der ohnehin schon überfüllten Innenstadt, nur wenige Meter von seiner Wohnung entfernt, weiterhin erlaubt ist.

Circa 100 Besucher treffen sich morgens um 4 Uhr im Wald abgeschieden von der Zivilisation, um möglichst unbemerkt zu bleiben.

Daher brechen einige Jugendliche immer wieder die Regeln. So auch Olle Hansa. Er erfuhr über das Internet von einem kleinen Rave am Stadtrand von Köln. Die circa 100 Besucher treffen sich morgens um 4 Uhr im Wald abgeschieden von der Zivilisation, um möglichst unbemerkt zu bleiben. Hier tanzt er mit Freund*innen zu den Klängen des DJs. Genug Platz für die Besucher gibt es auf der Lichtung im Wald. So entsteht trotz Mindestabstand zumindest ein Gefühl von physischer Nähe. Er muss blinzeln. In der Ferne geht die Sonne langsam auf und taucht die Lichtung in warme Farben. Trotzdem ist ihm bewusst, dass solche Veranstaltungen zu Recht illegal sind und sich viele Veranstalter nicht ausreichend um Hygienemaßnahmen kümmern. Große und für ihn inspirierende Acts spielen auf solchen illegalen Raves auch nicht. Dies könnte ihrer Reputation innerhalb der Szene schaden. Zudem verzögert es den Beginn des normalen Clubbetriebs, da sich die Infektionszahlen nicht bessern.

»Es werden deutlich mehr illegale Raves stattfinden.«

Der Veranstalter des beschriebenen Raves aus Köln berichtet: »Es werden deutlich mehr illegale Raves stattfinden. Hygienekonzepte sind für uns nicht so umsetzbar wie für einen Club. Das ist gefährlich.« Nach dem ersten Lockdown haben einige Clubs viel Geld in Corona konforme Hygienekonzepte gesteckt und mussten trotzdem wieder schließen. »Discotheken sind die Lösung, nicht das Problem«, so Walsleben, der Präsident des Bundesverbandes deutscher Discotheken und Tanzbetriebe (BDT). »Wir haben große Räume, hochmoderne Lüftungsanlagen und effektive Hygiene- und Nachverfolgungskonzepte.«

»[Dicotheken] haben große Räume, hochmoderne Lüftungsanlagen und effektive Hygiene- und Nachverfolgungskonzepte.«

Einige Stunden später, circa 700 km weiter nordöstlich von Köln, wacht Yunis gerade wieder auf. Sein Studio hat inzwischen ein Hygienekonzept ausgearbeitet und Yunis darf endlich wieder die Räumlichkeiten nutzen. Mit seinem Fahrrad fährt er quer durch Berlin zum Studio, vorbei an einigen geschlossenen Clubs. Trotz des tristen Anblicks gibt er die Hoffnung nicht auf und kreiert weiterhin Musik.

»Kultur ist etwas, was jeder Mensch auf die ein oder andere Art und Weise braucht. Ich mach schon ewig lang Musik und werde mir das nie nehmen lassen«, sagt Yunis hoffnungsvoll.

»Kultur ist etwas, was jeder Mensch auf die ein oder andere Art und Weise braucht.«

Bildquelle: Artheater Köln, Stefan Bohne (@stefan.bohne) Quellen: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) Clubcommission DEHOGA Statista

Keine Kommentare